2分で読める「生成AIのいま」Vol.22 - "Moravecのパラドックス"の現在地と、労働環境に及ぼす影響

- 生成AIについてやさしく学べるブログシリーズ。

今回も"Moravecのパラドックス"を取り上げます。今回も読みごたえのある内容を読みやすくまとめました!

前回のブログでは、「人間には簡単なのにAIには難しい?」"Moravecのパラドックス"、というお話を紹介しました。

今回はこの"Moravecのパラドックス"の現在地と、それが我々の仕事の効率化と労働市場の変化にどう影響するかを考察してみたいと思います。

"Moravecのパラドックス"そのものについてわかりやすく解説した前回記事についてもぜひお読みいただきたいです。

この記事をお読みになってから、下記リンクよりぜひご覧ください:

https://www.youichimachida-ai.com/blog/2aivol21-aimoravec

======

1. "Physical AI"の現在地

医療田:

あ、でもさ、機械屋さん、

機械屋:

はい、なんでしょう。

医療田:

ニュースで見たんだけど、NVIDIAって半導体の超巨大企業があるじゃない?

あそこがロボットAIに力を入れるって言っていたよ?

電気自動車のTESLAも、、ロボットAIだっけ、順調に進んでいる、という話もあるし、そのあたりはどうなの?

機械屋:

医療田さん、さすがですね。

NVIDIAのIsaac/GR00Tなど、ロボットのためのAI基盤を発表、"physical AI"への注力が核にされます。また、テスラもAI bot”Optimus”など、物理的な作業を行うAIについての進捗はおっしゃる通りです。

ただこれらの取り組みは、大規模言語モデルなどの、いわゆる「ソフトウェア型AI」と比較して、むしろ中長期的な視点で取り組まれているプロジェクト、といえます。

Optimusの進捗は順調に見えますが、現状はシチュエーションや役割を限定したデモの域を出ない部分もあり、汎用ロボットとしてはまだ初期段階だと考えます。量産・商用に関する今後の予定についても、期待を込めた発表はあるものの、未確定の部分も多いです。

医療田:

ふーん。

機械屋:

たとえば工場のライン作業や、部品の組み立て、倉庫内でのピッキングなど、環境が整っていて作業内容が固定されている場所では、ロボットはすでに高い生産性を発揮できます。

でも、公園を走る子どもについていくとか、予測不能な障害物を避けながら清掃するような「オープンで変化の多い環境」では、まだまだ課題が多いんです。

医療田:

ああ、Moravecのパラドックスの話に戻るわけね。

機械屋:

そうなんです。"人間にとっては簡単なことが、AIやロボットにはとんでもなく難しい"、というわけです。

NVIDIAの“physical AI”やTESLAのOptimusは、この難しい領域に本格的に踏み込もうとしているわけですが、これは短期間で解決できるものではなく、数年から十年以上単位の挑戦になる可能性があります。

汎用性の利くAIを"強いAI"、特定の用途に限られるAIを"弱いAI"と呼ぶことがありますが、

その意味で、physical AIはソフトウェア型AIよりもまだまだ"弱い"状況、といえるかもしれませんね。

また、

よく我々はAIのプロセスと"ブラックボックス"と呼びますが、

ひょっとすると、AIから見たら、我々の何気なく行っている「知覚」や「運動」こそ、とてつもないブラックボックスなのかもしれませんね。

AIのトレーニングには

・計算資源(コンピューター)

・アルゴリズム

・トレーニングや評価のためのデータ

が必要なわけですが、

汎用的な身体作業をこなすAIを作ろうと思ったら、実機データや大規模シミュレーション(Isaac Sim等)を含め、ソフト中心の生成AIとは比較にならない規模のデータと検証が要りますし、アルゴリズムも洗練されたものである必要がありますね。

医療田:

なるほどね。じゃあ当面は、

臨機応変な身体活動を伴う作業はまだ人間が得意

っていう状況が続きそうかな。

2. AIによる業務効率化と労働の未来

医療田:

今の話をもとに、「仕事の将来」を考えると、、

たとえば、私のいる病院だとどうなんだろうね?

機械屋:

病院の業務で考えると、

医療田さんもご存じかと思いますが、AIはすでに画像診断の補助やカルテの自動要約、予約管理など「情報処理系」の仕事ではかなりの力を発揮していますよね。

医療田:

たしかに、AIがレポート案を作ってくれるようになってきてるね。うちの病院は導入はこれからだけど。。

放射線科の先生は、「AIの診断補助で肺の病変検索がとても楽になった」って言ってたよ。

機械屋:

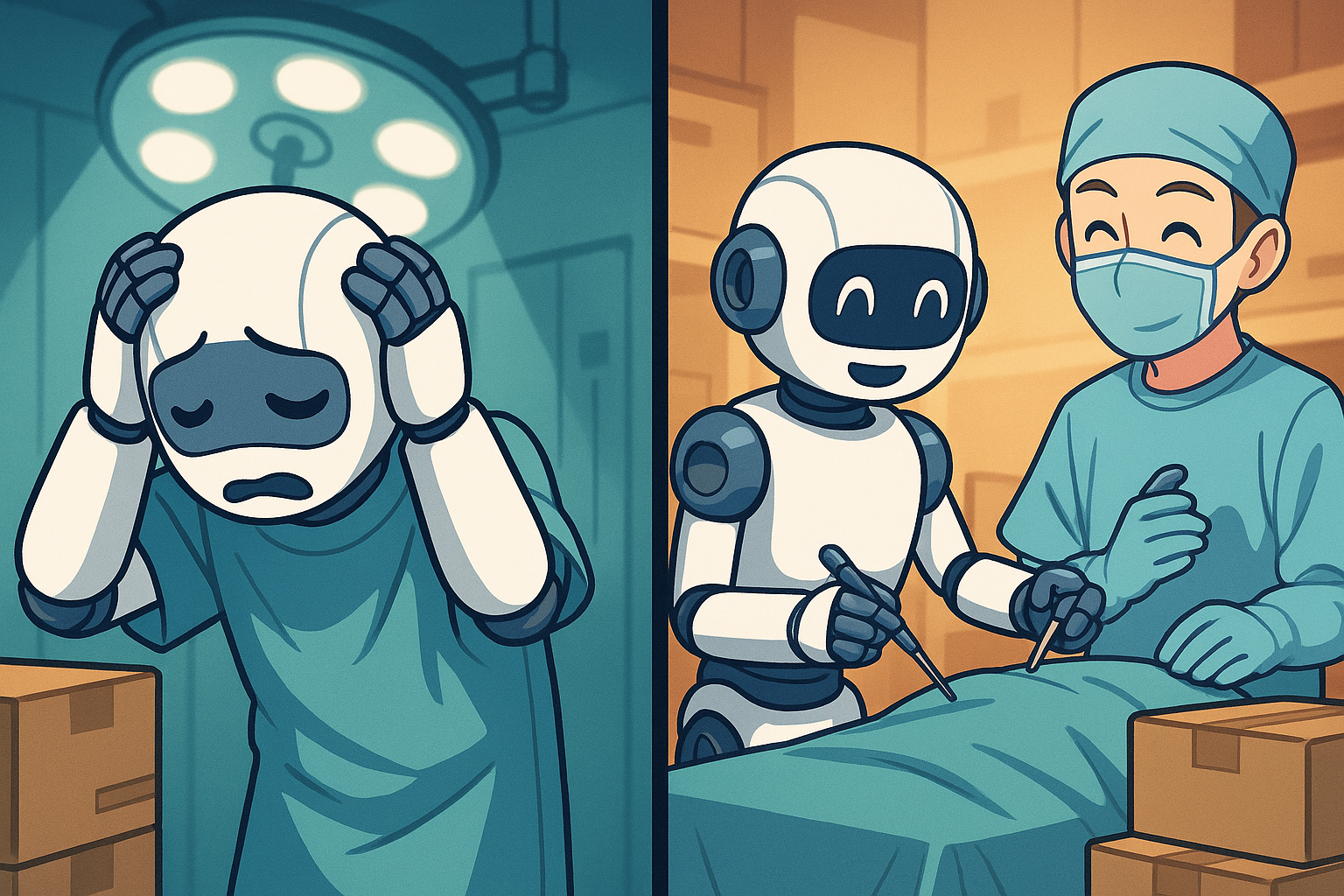

でも一方で、外科手術を“自律的に”任せるとか、患者さんをベッドから車椅子に移す、点滴交換、緊急時の駆け付け――こういった身体を使う作業や、複雑な状況判断+対人配慮は、まだまだ人間の領域です。

手術ロボは世界的に普及していますが、多くは医師主導の“ロボ支援”であり、完全自律的なものではありません。

医療田:

なるほど…。

機械屋:

そしてこれは病院に限らず、ほとんどの業界で似たような構図になります。

たとえばオフィスワーク、会計処理、翻訳、カスタマーサポートなどは、AIが人間より速くたやすくこなせる領域です。

逆に、現場での柔軟な判断や、臨機応変な物理的作業、直接の対人コミュニケーションなどは、今後も人間が対応する状況が続きそうですね。

医療田:

ってことは、労働市場全体で「AIに置き換わりやすい職種」と「残りやすい職種」が、はっきり二極化してくるのね。

機械屋:

そうですね。。

もちろん、いまのAIの進歩の速さを考えると、AIの影響を受けない業種を探すほうが難しいと思います。

ただ、単に「我々の仕事がごっそりAIにとってかわられる」というほど、話は単純ではなさそうですよね。

Moravecのパラドックスが示すように、私たちが当たり前だと思って簡単にこなせている業務の何気ない「知覚」や「運動」がAIには難所であり、そこを人間が埋めていく必要があるとなると、

今後の仕事というのは、案外AIと人間の共同作業、という時代が長く続くのかもしれませんよ。