2分で読める「生成AIのいま」Vol.19 Human AI Interaction (HAI) - AIの最適利用を目指して

2分で読める「生成AIのいま」

- 生成AIについてやさしく学べるブログシリーズ。

Vol.19は、"Human AI Interaction (HAI) AIの最適利用を目指して"。

どんどん進化するAIですが、これを我々がどう活用していくべきなのか - そんな一歩立ち返った議論をするうえで重要な概念です。

=====

機械屋:

医療田さん、こんにちは。今日も病院は忙しそうですね。

医療田:

あ、機械屋さん、しばらくぶりだね。

機械屋:

そうですね、ご無沙汰してました。

医療田:

ねえ、またAIに関するお話を聞きたいんだけど、何かある?

機械屋:

そうですね、では医療田さん、以前“Forced Collaboration”という概念をお話したの、覚えていますか?

医療田:

ああ、覚えてるよ。。。

たしか「AIをただ使えばいいというものでもなく、導入の仕方や協働の場面を最適化する必要がある」という話だったよね。

機械屋:

そのとおりです。今回はそれに関連して、より包括的に「Human–AI Interaction(HAI)」という考え方をご紹介したいと思います。

医療田:

へえ。面白そうだね?

機械屋:

そう思っていただけるとお話しする甲斐があります。

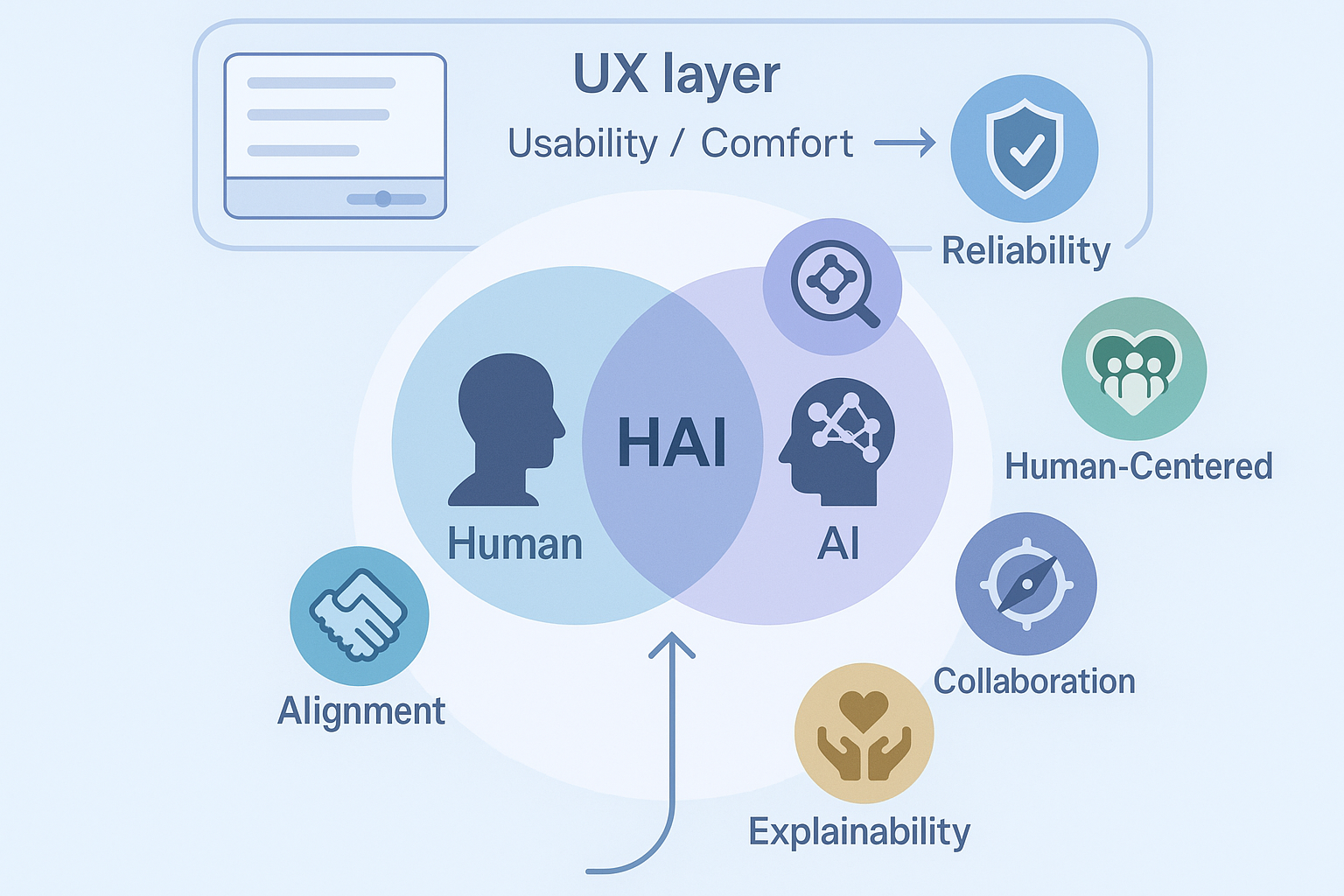

HAIとは「人間とAIがどのように相互作用し、協働してタスクを遂行するか」を設計・評価する学際的分野で、その研究分野は多岐にわたります。

ここではその一部をご紹介したいと思います。

● 信頼性(Reliability)

これは「AIの出力をどこまで信用できるか」ということですね。

感度やハルシネーション(いわゆるAIのウソ)などとも関連しますが、医療を例にすると:

AIの肺炎検知結果が本当に正しいか、医師が判断できるか。

というような場面がこれにあたるかと。

● 説明可能性(Explainability)

AIが「なぜそう判断したか」を人間にわかりやすく示す、というやつです。

医療田:

ああ、、AIの中身って、ブラックボックスって言われるけど、それに関連した話?

機械屋:

そうです。AIが何を根拠にその判断を下したか、という根拠を確認する、というのは重要ですよね。

たとえば、自動運転やCT画像で、AIがどの領域を重視したか、ヒートマップや類似事例、といった方法で可視化する、というようなケースがあります。

医療田:

機械屋さん、、ヒートマップ、は、医療でも使う概念だからなんとなくわかるけど、、

類似事例、ってなに?

機械屋:

ヒートマップとか類似事例、というのはですね。

・ヒートマップ:

AIが画像中で重視した領域を色の濃淡で示す可視化手法です。

たとえば、CT画像の肺野領域で赤く「熱く」表示された部分はAIが「ここに病変の兆候がある」と強く判断した場所。

まるで天気予報の温度マップが「暑い場所」を赤く示すように、AIの注目度を直感的に見せてくれます。

・類似事例:

過去の診断データベースから、現在の患者さんの画像に似た症例を取り出し、そのときのAI予測と最終的な診断結果を並べて提示する手法です。

例えば、「5年前に同じような結節があった患者さんでは、AIは良性と予測し実際に良性だった」という事例を見ることで、自分の判断の根拠を強化できることがあるかと思いますが、そんな感じです。

医療田:

なるほど!

● 人間中心設計・人間拡張(Human-Centered Design & Augmentation)

医療田:

えっと、これはどういうこと?

機械屋:

AIに限ったことではありませんが、商品や技術、サービスを開発する最終的な目的は「われわれの生活が良くなるか」という、人間の生活の質向上や幸福の追求、だったりするわけですよね?

AIも例外ではなく、ただ単に計算精度を上げたり、性能を競うのではなく、最終的な「人類への寄与」という視点が欠かせないわけです。医療で言えば、医師の負担軽減や患者アウトカムを重視する、といった結果に寄与できるか、ということですね。

医療田:

なるほどね。

逆にあれかな、たとえば「AIのせいで仕事がなくなるかも~」という議論は、"人間中心"のAIという観点を見失うと起こりかねない悲劇、なのかもしれないね。

機械屋:

そうですね。AI自体は技術ですから。その技術をどう生かせば我々は幸福を見出せるのか、という問いが重要だということかと思います。これを考えるのもHAIの概念の一つです。

そのほか、AIと人間の”協調性(Collaboration)”や、AIの目標を人間の意図や社会的価値観に合わせる”アライメント(Alignment)”なんかも、研究分野として挙げられます。

医療田:

ねえ、機械屋さん、このHAIって、よくいうUX、ユーザーエクスペリエンスと近い概念かな、って思ったのだけど。

機械屋:

UXをAIの文脈で論じると、AIの使いやすさ、AIのつかいごごち、という感じですよね。文章作成やアイディアだしで「ChatGPTべんりだな~」と感じたり、悩みを相談した結果気持ちがすっきりしたり、などといった具合です。

それに対してHAIは、AIを扱う快適性含め協調性はもちろんですが、そのAIの信頼性や説明可能性、目的としての人間中心性などを含め、「AIの現在地と、それを踏まえた最適なAIと人間のかかり合い方」といったところでしょうか。

UXは「ここをこう直せばもっと使いやすい」という実務改善を促すものですが、

HAIは「AIの強み・限界を可視化し、それを踏まえて最適なゴールと協働システムを設計する」という、より根本的なテーマを扱っている、ということもできると思います。

=====

▷2分で読める「生成AIのいま」シリーズバックナンバはブログからどうぞ: